★今月の1枚(2025年7月号)~100年に一度か、珍しい竹の花が咲く(江ノ島)~

- 2025/07/01 21:28

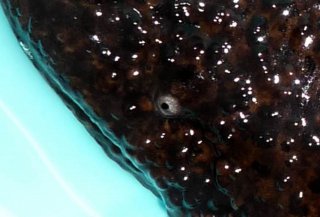

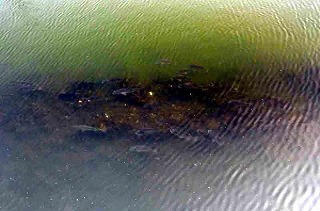

竹の花は、100年に一度という非常に長い周期で咲き、開花後は竹全体が枯れてしまうという、珍しい自然現象です。

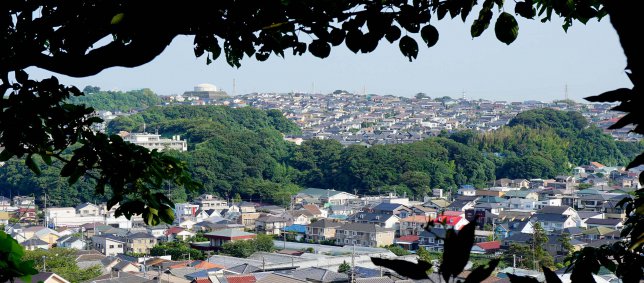

そんな珍しい竹の花が、江ノ島(サムエルコッキング苑内)に咲きました。開花時期は2025年6月上旬のわずか1週間ほどで、テレビやネットでもその話題で賑わせておりました。

そんな私も「100年に一度」というキャッチコピーに惹かれて、江ノ島に足を運んでみました。

竹の花を見た率直な感想は、

お世辞でも決して華やかとはいえず、何とも素朴な花ではありませんか!

そう、竹は「イネ科」の植物なので、稲穂の花に似ており穂先から白いおしべが垂れ下がっている程度です(これはイネ科の植物全体にいえます)。

一生に一度レベルの非常に珍しい花なので、ぜひ多くの人に見てもらえたらと思い、フィッシュナビのブログに載せることにしました。

<参考>

★竹の寿命は?

竹は1本1本が地下茎で繋がっている集合体であるため、1本の竹が枯れても、他の竹が成長を続けることで、竹林は維持されます。1本の竹の5年程度で寿命を迎えますが、竹林全体としては百年ぐらい存続するといわれております。

★サムエル・コッキングとは、

19世紀後半に活躍したイギリス人貿易商のこと。明治時代に江の島に土地を購入し、私財を投じて広大な庭園を整備しました。その庭園が現在「江の島サムエル・コッキング苑」です。

.jpg)